Bereits wenige Gespräche mit Pflegekräften helfen Krebspatienten, ihre Schmerzen besser in den Griff zu bekommen.

Bereits wenige Gespräche mit Pflegekräften helfen Krebspatienten, ihre Schmerzen besser in den Griff zu bekommen.Ängste im Umgang mit Schmerzmitteln sind weit verbreitet und nicht selten der Grund dafür, dass Schmerzpatienten deren Einnahme ablehnen oder skeptisch sehen.

Doch anhaltender Schmerz beeinträchtigt Körper und Seele. Besonders bei Krebspatienten ist Schmerz eines der häufigsten Symptome. In fortgeschrittenen Krankheitsstadien verspüren zwischen 50 und 80 Prozent der Patientinnen und Patienten Schmerzen.

„Bei den meisten könnten Medikamente die Schmerzen deutlich lindern“, sagt Professorin Dr. Margarete Landenberger. Die Pflegeforscherin an der Universität Halle-Wittenberg schätzt, dass die Schmerzen bei acht von zehn Krebspatienten gut behandelbar wären, wenn sie – wie in den medizinischen Leitlinien vorgesehen – Medikamente dagegen nehmen würden.

„Doch viele lehnen Schmerzmittel strikt ab, obwohl weltweit von Expertinnen und Experten empfohlen wird, bei chronischen Schmerzen eine differenzierte medikamentöse Therapie durchzuführen“, so Landenberger.

Angst vor Morphin und Co.

Ein Ziel der Beratungsgespräche: Angst vor einer Schmerzbehandlung

nehmen.

Ein Ziel der Beratungsgespräche: Angst vor einer Schmerzbehandlung

nehmen.Viele Patienten haben Angst vor morphinhaltigen Schmerzmitteln: „Wir hören immer wieder die Sorge: Solche Schmerzmittel machen doch süchtig! Aber das stimmt so pauschal nicht“, sagt Landenberger. „Langwirksame, morphinhaltige Schmerzmittel verursachen, wenn sie richtig angewendet werden, in der Regel keine psychische Abhängigkeit. Wird so ein Medikament fortlaufend eingenommen, gewöhnt sich der Körper zwar daran. Ist das Schmerzmittel nicht mehr nötig, muss es deshalb langsam abgesetzt werden. Ein abruptes Absetzen kann tatsächlich zu Entzugserscheinungen mit körperlichen Symptomen führen. Diese Symptome werden oft fälschlicherweise für eine psychische Abhängigkeit gehalten“, erklärt Landenberger. Doch eine psychische Abhängigkeit trete bei Krebspatienten nicht ein.

Eine weitere weit verbreitete Sorge von Patientinnen und Patienten ist, dass Schmerzmedikamente mit der Zeit ihre Wirkung verlieren und man deshalb mit der Einnahme warten sollte, bis die Schmerzen wirklich stark sind. „Auch diese Angst versuchen wir, den Krebspatienten im Gespräch zu nehmen. Denn Schmerzmittel können ohne Wirkungsverlust über lange Zeiträume eingenommen werden“, erklärt Landenberger. Frühzeitig mit der Behandlung zu beginnen – auch bei geringen Schmerzen –, werde sogar empfohlen. Denn Schmerzen können anhaltende Veränderungen an den Schmerzrezeptoren des Körpers, dem nozizeptiven System, verursachen. „Hat sich dieser unerwünschte Effekt einmal eingestellt, benötigen die Schmerzpatienten viel höhere Schmerzmitteldosen, um eine ähnliche Schmerzlinderung zu erreichen“, so Landenberger.

Vertrauen schaffen und Sorgen ernst nehmen

Meist vertrauen Krebspatientinnen und -patienten ihre Sorgen und Ängste eher den Pflegekräften und seltener ihrem Arzt an. Wichtig ist, diese Sorgen ernst zu nehmen. „Deshalb haben wir in einer Studie untersucht, ob es gelingt, mit Hilfe von Aufklärungs- und Beratungsgesprächen mit Pflegekräften ein Forum zu schaffen, um die Fragen und Sorgen der Patienten zu besprechen und abzubauen und so langfristig eine bessere Schmerzbehandlung zu erreichen“, beschreibt Landenberger. Mehr als 260 Krebspatientinnen und Krebspatienten mit behandlungsbedürftigen Schmerzen nahmen an der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Studie teil. Nach dem Zufallsprinzip erhielten sie entweder die übliche pflegerische Versorgung oder ihnen wurden während des Krankenhausaufenthaltes zusätzliche Beratungsgespräche angeboten. Das Ziel der Gespräche: Sorgen zu besprechen, Fragen zu stellen, Vertrauen zu schaffen und den Patientinnen und Patienten letztlich Hilfestellungen zu geben, besser mit ihren

Schmerzen umzugehen.

Das Ergebnis: Die Ängste der Patienten vor einer medikamentösen Schmerzbehandlung nahmen durch die Gespräche mit den Pflegenden im Vergleich zur kliniküblichen Versorgung deutlich ab. Die Einstellung der Patienten gegenüber Schmerzmitteln wurde deutlich offener. Ihr Wissen und Können zum Thema Schmerzbehandlung nahmen zu und gleichzeitig verringerte sich die Stärke ihrer Schmerzen. Viel häufiger nahmen sie ihre Medikamente wie verordnet ein.

„Kurzum: Die Beratungsgespräche verbesserten die Lebensqualität der Studienteilnehmerinnen und – teilnehmer“, fasst Landenberger zusammen. „Und das auch langfristig, also über den Entlassungstermin aus der stationären Behandlung hinaus.“

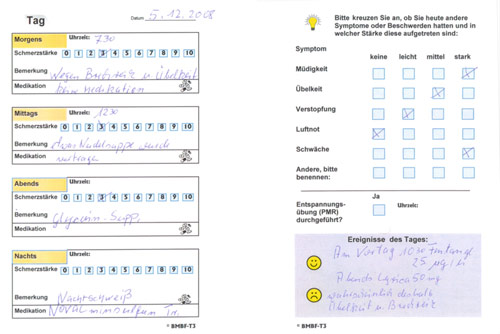

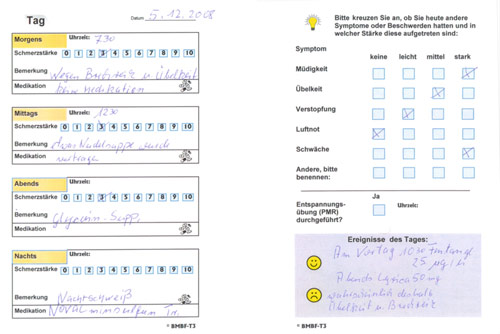

In einem Tagebuch können die Patientinnen und Patienten die Stärke ihrer Schmerzen notieren und dann mit den Pflegekräften besprechen.

Entspannungsübungen gegen den Schmerz

In einem Tagebuch können die Patientinnen und Patienten die Stärke ihrer Schmerzen notieren und dann mit den Pflegekräften besprechen.

Entspannungsübungen gegen den Schmerz

Wie sah das Beratungsprogramm aus? Die Pflegerinnen und Pfleger führten zunächst mit den Patienten ein Gespräch darüber, wie Schmerzen entstehen, wie sie gemessen und wie Schmerzmittel richtig eingenommen werden. Hierbei ging es sowohl darum, eine ausreichende Wissensgrundlage zu schaffen, als auch, praktische Fertigkeiten zu erwerben, beispielsweise in der richtigen Anwendung von Schmerzpflastern. „Der Schwerpunkt der Beratungsgespräche lag darin, die persönlichen Sorgen und Ängste der Patienten gegenüber einer Schmerzbehandlung zu thematisieren und möglichst abzubauen“, so Landenberger. Auf Wunsch der Patientinnen und Patienten fanden die Gespräche gemeinsam mit ihren Angehörigen statt. Zusätzlich zur medikamentösen Behandlung sprachen die Pflegekräfte in einem weiteren Gespräch auch über alternative, nicht-medikamentöse Strategien der Schmerzbehandlung. Dabei übten die Pflegekräfte mit den Patienten Entspannungsübungen ein, mit denen sie zum Beispiel vor dem Einschlafen auf ihre Schmerzen einwirken können. „Das gibt den Patienten das positive Gefühl, selbst aktiv an der Therapie mitwirken zu können“, sagt Landenberger. In den darauffolgenden Terminen ging es schließlich darum, die in den Gesprächen und Übungen erworbenen Fähigkeiten für die Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zu festigen. In einem Tagebuch notierten die Patienten hierfür die Stärke ihrer Schmerzen, um den Pflegekräften die Erfolge und Probleme der Behandlung mitzuteilen.

Das Fazit der Wissenschaftlerin: Im Vergleich zur bisher in den Kliniken üblichen Versorgung konnte durch die wenigen Gespräche der Umgang der Krebspatienten mit ihren Schmerzen deutlich verbessert werden. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift „Pain“ veröffentlicht ( Jahn P. et. al, Pain, 2014, 155(4):746-54). Da Schmerzen nicht die einzigen Begleitsymptome einer Krebserkrankung oder auch einer Krebstherapie sind, möchten die Pflegewissenschaftlerin und ihre Kollegen zukünftig das Beratungsprogramm erweitern, um zusätzlich zum Schmerz zwei weitere häufige Symptome zu lindern: Schlafstörungen und Mattigkeit (Fatigue).

Ansprechpartnerin:

Prof. Dr. Margarete Landenberger

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft

Magdeburger Straße 8

06097 Halle

Tel.: 0345 557-1220

Fax: 0345 557-4471

E-Mail:

margarete.landenberger@medizin.uni-halle.de

Bereits wenige Gespräche mit Pflegekräften helfen Krebspatienten, ihre Schmerzen besser in den Griff zu bekommen.Ängste im Umgang mit Schmerzmitteln sind weit verbreitet und nicht selten der Grund dafür, dass Schmerzpatienten deren Einnahme ablehnen oder skeptisch sehen.

Bereits wenige Gespräche mit Pflegekräften helfen Krebspatienten, ihre Schmerzen besser in den Griff zu bekommen.Ängste im Umgang mit Schmerzmitteln sind weit verbreitet und nicht selten der Grund dafür, dass Schmerzpatienten deren Einnahme ablehnen oder skeptisch sehen.  Ein Ziel der Beratungsgespräche: Angst vor einer Schmerzbehandlung

nehmen.Viele Patienten haben Angst vor morphinhaltigen Schmerzmitteln: „Wir hören immer wieder die Sorge: Solche Schmerzmittel machen doch süchtig! Aber das stimmt so pauschal nicht“, sagt Landenberger. „Langwirksame, morphinhaltige Schmerzmittel verursachen, wenn sie richtig angewendet werden, in der Regel keine psychische Abhängigkeit. Wird so ein Medikament fortlaufend eingenommen, gewöhnt sich der Körper zwar daran. Ist das Schmerzmittel nicht mehr nötig, muss es deshalb langsam abgesetzt werden. Ein abruptes Absetzen kann tatsächlich zu Entzugserscheinungen mit körperlichen Symptomen führen. Diese Symptome werden oft fälschlicherweise für eine psychische Abhängigkeit gehalten“, erklärt Landenberger. Doch eine psychische Abhängigkeit trete bei Krebspatienten nicht ein.

Ein Ziel der Beratungsgespräche: Angst vor einer Schmerzbehandlung

nehmen.Viele Patienten haben Angst vor morphinhaltigen Schmerzmitteln: „Wir hören immer wieder die Sorge: Solche Schmerzmittel machen doch süchtig! Aber das stimmt so pauschal nicht“, sagt Landenberger. „Langwirksame, morphinhaltige Schmerzmittel verursachen, wenn sie richtig angewendet werden, in der Regel keine psychische Abhängigkeit. Wird so ein Medikament fortlaufend eingenommen, gewöhnt sich der Körper zwar daran. Ist das Schmerzmittel nicht mehr nötig, muss es deshalb langsam abgesetzt werden. Ein abruptes Absetzen kann tatsächlich zu Entzugserscheinungen mit körperlichen Symptomen führen. Diese Symptome werden oft fälschlicherweise für eine psychische Abhängigkeit gehalten“, erklärt Landenberger. Doch eine psychische Abhängigkeit trete bei Krebspatienten nicht ein.