Damit wir sehen können, verwandelt unser Gehirn Lichtreize, die auf die Netzhaut fallen, in elektrische Aktivierungsmuster. Wie sind die Schaltkreise der Nervenzellen dafür organisiert? Wie entwickeln sie sich? Antworten soll nun ein Computermodell geben.

Unser Gehirn kann die Lichtreize vom ersten Augenblick an verarbeiten. Aber wichtige Umbauprozesse in den ersten Lebensmonaten ermöglichen erst die Feinabstimmung.

malhrovitz_iStock

Es ist ein kleines Wunder. Wenn Neugeborene zum ersten Mal ihre Augen öffnen, kann ihr Gehirn diese Eindrücke bereits weitgehend sinnvoll verarbeiten. In groben Zügen wissen wir, wie das geschieht. Das Licht, das auf die Netzhaut trifft, wird in elektrische Impulse umgewandelt und gelangt so zum visuellen Kortex, der Sehrinde. Hier verarbeiten unzählige Nervenzellen die elektrischen Impulse auf ganz spezifische Weise – und ermöglichen uns so das Sehen. Damit diese Prozesse stattfinden können, müssen die Nervenzellen über sogenannte Synapsen miteinander in Kontakt stehen. Nur so können sie Informationen weiterleiten und komplexe Schaltkreise ausbilden, in denen die eintreffenden Impulse verarbeitet werden.

Das Sehsystem von Mäusen ist dem von Menschen ähnlich. Deshalb können die Prozesse bei Mäusen mit modernen Methoden sehr detailliert untersucht werden. Seit Kurzem ist beispielsweise bekannt, dass in Mäusen die Nervenzellen zunächst zufällig miteinander verbunden sind. Die hoch spezialisierten Schaltkreise eines ausgereiften Gehirns fehlen auch bei Neugeborenen noch. Erst mit der Zeit, aufbauend auf der gemachten Seherfahrung, bilden sie sich aus. Hierfür werden die Netzwerke teilweise neu verknüpft und die Schaltkreise effizienter organisiert. Wie genau diese Reorganisation in unserem Gehirn vonstattengeht, ist bislang weitgehend unverstanden. Die zugrunde liegenden biologischen Abläufe sind allerdings sehr bedeutend, da Störungen schwerwiegende Folgen haben können. Eventuelle Korrekturmaßnahmen, etwa bei schielenden Kindern, müssen an den Verlauf der natürlichen Reifung des Sehsystems angepasst werden, damit sie wirksam sind.

Ein Computermodell simuliert die biologischen Abläufe

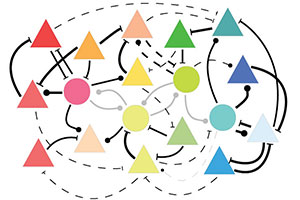

Spezifische neuronale Netzwerke: Durch Seherfahrung verstärken sich Verbindungen zwischen Nervenzellen, die auf ähnliche Reize reagieren (dicke Striche), während andere Verknüpfungen abgeschwächt werden (dünne Striche).

Sadeh et al., PLOS Computational Biology (modifiziert)

Mithilfe der jüngsten Forschungsergebnisse von Sadra Sadeh können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Bernstein Center Freiburg diese biologischen Abläufe jetzt besser nachvollziehen. Sie haben ein Computermodell entwickelt, das genau die Prozesse simuliert, die in den ersten Lebensmonaten in der Sehrinde stattfinden. Sie nutzen das Modell dazu, die einzelnen Entwicklungsstufen des Gehirns nachzuvollziehen und im Detail zu verstehen. Doch warum organisiert sich unser Gehirn mit der Zeit neu – wenn doch die ersten Reize, die unsere Augen aufnehmen, bereits sinnvoll verarbeitet werden können? Eine vorläufige Antwort auf diese Frage können die Forschenden bereits jetzt geben: Die ursprünglichen Verbindungen – also die Synapsen, die erste Reize verarbeiten – sind unspezifisch, die Kontakte zwischen den Nervenzellen erscheinen zufällig. Einen Bauplan nach dem Zufallsprinzip zu realisieren, ist besonders einfach und kann mit minimaler genetischer Kontrolle erfolgen. Erst während der Umorganisierung treten bevorzugt diejenigen Nervenzellen miteinander in Kontakt, die eine ähnliche Funktion ausüben. Es findet sozusagen eine Feinabstimmung statt. Dadurch wird die Information, die mit dem Lichtreiz einhergeht, wesentlich effizienter verarbeitet. Erst jetzt reagieren die Netzwerke hochspezifisch auf bestimmte Eigenschaften des Reizes, beispielsweise auf die Orientierung von Bildkanten.

Auf lange Sicht könnten solche Modellstudien sogar ermöglichen, wirksamere Strategien für die Behandlung frühkindlicher Sehstörungen zu entwickeln. „Uns steht jetzt ein gutes Werkzeug zur Verfügung, das uns in vielen Fällen dabei helfen kann, spezifische Funktionen des Gehirns im gesunden und im kranken Zustand zu erforschen“, erläutert Stefan Rotter. Er arbeitet am Bernstein Center Freiburg und im Exzellenzcluster BrainLinks-BrainTools der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Gemeinsam mit Claudia Clopath vom Imperial College London leitet er das internationale Projekt.

Das Bernstein Center Freiburg ist Teil des Nationalen Bernstein Netzwerks Computational Neuroscience. Seit 2004 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dieser Initiative das junge Forschungsgebiet Computational Neuroscience. Benannt wurde das Netzwerk nach dem deutschen Physiologen Julius Bernstein (1839–1917). Seine frühen Arbeiten zu einer Membrantheorie bereiteten den Boden für spätere Forschung, welche die Erregbarkeit von Nervenzellen und deren Reizweiterleitung erklären konnte.

Ein Werkzeug auch für Therapien

Das Computermodell zeigt beispielsweise auch, wie wichtig ein fein abgestimmtes Gleichgewicht zwischen Erregung und Hemmung im Gehirn ist. Denn in einem gesunden Gehirn existieren neben Nervenzellen, die einen erregenden Impuls weiterleiten, auch solche, die einen Impuls gewissermaßen mit negativem Vorzeichen weitergeben und andere Nervenzellen hemmen. Dieses Gleichgewicht ist in der Sehrinde sowohl für den Aufbau der elektrischen Erregungsmuster als Antwort auf einen Reiz, als auch für die spätere Feinabstimmung enorm wichtig. Aber auch für andere Bereiche des Gehirns gilt: Geht dieses Gleichgewicht verloren, ist die Funktion des Gehirns beeinträchtigt. Erkrankungen wie Epilepsie, Depression oder Schizophrenie sind, nach aktuellem Wissensstand, mit einer Störung dieses Gleichgewichts verbunden. Das neue Computermodell könnte in der Zukunft dazu beitragen, mögliche Ansätze für neue Behandlungsmethoden auch bei solchen Erkrankungen zu entwickeln. „Unser Modell wirft nicht nur ein Blick auf die neuronalen Mechanismen, die zu Fehlfunktionen führen. Es erlaubt uns auch, Ideen zu entwickeln und zu testen, wie das Netzwerk durch geeignete Manipulationen in den gesunden Zustand zurückgeführt werden kann“, erläutert Rotter die Perspektive des Projektes.

Die Computational Neuroscience verbindet biomedizinische Experimente mit theoretischen Modellen. Mathematiker, Physiker, Biologen, Psychologen, Mediziner und Ingenieure identifizieren gemeinsam Prinzipien des Gehirns und übersetzen sie in eine mathematische Sprache. Die theoretischen Modelle der normalen oder krankhaft veränderten Hirnfunktion lassen sich am Computer simulieren und „virtuell“ überprüfen. Erfolgreiche Modelle können dann in neu entwickelten technischen Systemen eingesetzt werden. Auf diese Weise eröffnet die Computational Neuroscience den Weg zu neuen Erkenntnissen und medizinischen Anwendungen.

Ansprechpartner:

Professor Dr. Stefan Rotter

Bernstein Center Freiburg

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

0761 203-9316

0761 203-9559

stefan.rotter@biologie.uni-freiburg.de