SARS-CoV-2 hat die Gesundheitssysteme weltweit vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Die von ihm ausgelöste Pandemie hat gezeigt, dass die Bekämpfung von Infektionskrankheiten nach wie vor von gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Bedeutung ist

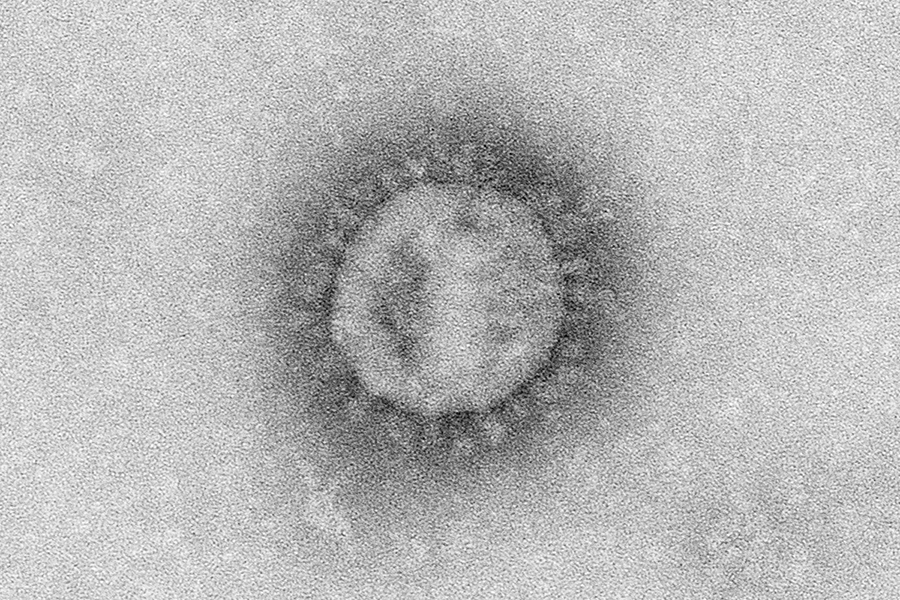

Das SARS-Coronavirus-2 unter dem Elektronenmikroskop (Maßstab: 100 nm).

Robert Koch-Institut

Ohne zügiges und kontinuierliches Gegensteuern haben Infektionen das Potenzial, für die Menschheit eine immer größere Bedrohung zu werden. Im Fall einer drohenden Epidemie sind unmittelbares medizinisches Handeln und enge Überwachung nötig, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Benötigt wird aber ebenfalls eine unmittelbar einsetzende epidemiologische Forschung, die Verbreitungswege aufzeigt, Kontaktpersonen von Erkrankten ermittelt und so wichtige Daten für den gezielten Einsatz von Gesundheitsinterventionen liefert. Das hat die SARS-CoV-2-Pandemie eindrücklich gezeigt.

Das Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) wurde im April 2020 als Reaktion auf die SARS-CoV-2- Pandemie etabliert. Alle 36 Universitätskliniken in Deutschland sind dem Netzwerk beigetreten, das von der Charité – Universitätsmedizin Berlin koordiniert wird. Ziel war es zunächst, die Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln, um eine möglichst optimale Versorgung der COVID-19-Erkrankten sicherzustellen. Mittelfristig ist eine Öffnung des NUM zu anderen Forschungsthemen mit besonderer Relevanz für die Gesundheitsversorgung in Deutschland vorgesehen, um unter anderem besser für zukünftige Pandemien vorbereitet zu sein.

Um einschätzen zu können, wie sich eine Pandemie entwickeln wird, sind mathematische Modellrechnungen sehr wichtig. Das BMBF stärkt diese Kompetenz unter anderem mit dem Modellierungsnetz für schwere Infektionskrankheiten (MONID). Ziel ist es, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Modellierung untereinander zu vernetzen sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit relevanten Fachdisziplinen wie Psychologie, Sozialwissenschaften, Virologie und Epidemiologie zu intensivieren.

Nationale und internationale Zusammenarbeit

Die weltweite Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 hat deutlich gemacht, dass die Infektionsforschung vielfältigen Anforderungen genügen muss. Die Wirkstoff- und Impfstoffentwicklung gegen noch nicht (hinreichend) behandelbare Erreger, der Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen und die weitere Erforschung zoonotischer Infektionskrankheiten müssen verstärkt mit der Forschung zur Ausbruchsprävention und -bekämpfung sowie der Implementierungsforschung Hand in Hand gehen. Um mit den vorhandenen Ressourcen die bestmöglichen Erfolge zu erzielen, sind interdisziplinäre Kooperationen sowohl auf nationaler Ebene als auch in internationaler Zusammenarbeit zentral.

Das vom BMBF gegründete Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) vereinigt Aktivitäten von Hochschulen, Ressortforschungseinrichtungen des Bundes und außeruniversitären Instituten unter einem Dach. So können groß angelegte Infektionsforschungsprojekte gemeinsam effektiv durchgeführt werden. Das Zentrum widmet sich innerhalb von sieben Schwerpunkten der Infektionsforschung, wie zum Beispiel auch der Forschung zu antimikrobiellen Resistenzen in mehreren Abteilungen. Im Bereich der vernachlässigten und armutsassoziierten Krankheiten wird an Malaria, vernachlässigten Tropenkrankheiten, AIDS und Tuberkulose geforscht. Gemeinsam mit afrikanischen Partnerinstituten baut das DZIF in Afrika Forschungskapazitäten auf, die für den Kampf gegen diese Krankheiten und bei Ausbrüchen von Infektionen wie Ebola wichtig sind.

Einer der maßgeblichen Akteure zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten ist die 2017 gegründete internationale Impfstoff-Initiative Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die weltweit Projekte zur Entwicklung von Impfstoffen gegen Erreger mit hohem pandemischem Potenzial fördert und koordiniert. CEPI ist eine öffentlich-private Partnerschaft, in der sowohl staatliche Förderer als auch Stiftungen, Forschungseinrichtungen und Pharma-Unternehmen zusammenarbeiten. Deutschland ist Gründungsmitglied und einer der größten Fördermittelgeber.

Die Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) ist ebenfalls eine Plattform, in der sich internationale Forschungsförderer zusammengefunden haben, um im Falle einer Epidemie schnell und unkompliziert Forschungsantworten initiieren zu können. So sollen im Ausbruchsfall die exzellenten Forschungsinstitutionen informiert und schnell und in einer konzertierten Weise die relevanten Forschungsfragen adressieren können.

Der globalen Bedrohung durch antimikrobielle Resistenzen widmet sich eine europäische Initiative der gemeinsamen Programmplanung (JPI): Die Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) verknüpft Forschungsansätze zur Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen. Die Zusammenarbeit soll ab 2025 in einer europäischen Partnerschaft zu One Health/AMR fortgesetzt werden.

Die Produktentwicklungspartnerschaft Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP) beschäftigt sich mit Innovationen für die Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen vor allem mit der Entwicklung von Antibiotika.

Mit der Gründung des Global Antimicrobial Resistance Research and Development Hub (Global AMR R&D Hub), einer internationalen Plattform zur Forschungskoordination und -intensivierung, wurde zudem die Forschung zu antimikrobiellen Resistenzen auf eine globale Ebene gehoben. Der Global AMR R&D Hub bringt Regierungen und große Fördermittelgeber unterschiedlicher Weltregionen zusammen, um sich auf politischer Ebene zum Thema Forschung und Entwicklung zu antimikrobiellen Resistenzen gegenseitig zu informieren und zu koordinieren.

Das Konsortium UNITE4TB (Academia and industry united innovation and treatment for tuberculosis) wird unter dem Dach der Innovative Medicines Initiative (IMI), einer Initiative der Europäischen Kommission und der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), gefördert und entwickelt seit 2021 neue und innovative Kombinationstherapien gegen Tuberkulose. Insgesamt 30 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft und 13 Ländern beteiligten sich an UNITE4TB. Das BMBF fördert das Projekt direkt über die beiden deutschen Partner – das LMU Klinikum München und das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) – mit rund 25 Millionen Euro für sieben Jahre.

Mehr zu Unite4TB

Die Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie, kurz DART, wurde 2008 von der Bundesregierung beschlossen. Im April 2023 ist die zweite Folgestrategie „DART 2030“ veröffentlicht worden. Sie stellt die zu erreichenden Ziele und Ansatzpunkte bei der Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen dar - unter Berücksichtigung des One Health-Ansatzes.

Mehr zu DART 2030

One Health: Forschung berücksichtigt Human- und Veterinärmedizin sowie Umwelt- und sozialwissenschaftliche Aspekte

Gerade in den Zeiten zwischen Krankheitsausbrüchen ist Forschung unerlässlich. Denn dann müssen die Weichen für die Verhinderung oder Begrenzung der nächsten Ausbrüche gestellt werden. Es gilt, dringend benötigte Arzneimittel und diagnostische Werkzeuge weiterzuentwickeln und die Faktoren in Umwelt und Gesellschaft zu untersuchen, die Ausbrüchen Vorschub leisten. Insgesamt ist eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit von Human- und Veterinärmedizin sowie Umwelt- und Sozialwissenschaften im Sinne des One Health-Ansatzes notwendig.

Etwa zwei Drittel aller Infektionskrankheiten sind sogenannte „Zoonosen“, das heißt Infektionskrankheiten, die von Erregern verursacht werden, die wechselseitig zwischen Tieren und Menschen übertragbar sind. Die Erforschung von Zoonosen dient dem Gesundheitsschutz von Mensch und Tier und ist daher von besonderer gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Oft werden Infektionskrankheiten durch Insekten, wie Stechmücken, übertragen, die aufgrund der Klimaänderungen ihr Verbreitungsgebiet vergrößern. Einige früher hier nicht vorkommende Stechmückenarten werden inzwischen auch schon in Deutschland nachgewiesen.

2022 wurde das Helmholtz-Institut für One Health (HIOH) in Greifswald gegründet. Das Institut ist eng vernetzt mit seinen lokalen Gründungspartnern: der Universität sowie der Universitätsmedizin Greifswald und dem Friedrich-Loeffler-Institut. Das HIOH beschäftigt sich mit der Bedrohung durch das Auftreten neuartiger Krankheitserreger sowie mit der Veränderung bekannter Krankheitserreger, einschließlich deren antimikrobieller Resistenzen (AMR). Das HIOH verfolgt einen umfassenden Forschungsansatz, der auch die integrierte Überwachung und Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Tier sowie von Umwelt- und Klimafaktoren umfasst.

Um den One Health-Ansatz auch in der Forschung stärker zu berücksichtigen, wurde im Oktober 2022 unter Federführung des BMBF eine Forschungsvereinbarung für One Health beschlossen. Insgesamt sechs Ministerien, das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), sind beteiligt.

Kernstück der Forschungsvereinbarung ist die Weiterentwicklung der bisherigen Forschungsplattform für Zoonosen zu einer Forschungsplattform für One Health. Die Forschungsplattform wird ressortübergreifend von den o. g. sechs Ressorts getragen. Das BMBF fördert die koordiantive Arbeit der Geschäftsstelle an den drei Standorten Universität Münster, Friedrich-Loeffler Institut (FLI) und Helmholtz-Institut für One Health (HIOH) seit dem 01.12.2023 für fünf Jahre. Die transdisziplinäre Zusammenarbeit, der Transfer der Ergebnisse in die Praxis und die enge Kooperation mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, dem Veterinärwesen und den Umweltämtern sind wichtige Ziele Plattform. Die Arbeit der Geschäftsstelle wird von einem wissenschaftlichen Beirat, in dem Expertinnen und Experten der entsprechenden Fachdisziplinen vertreten sind, unterstützt.

Wissenschaftlichen Nachwuchs in der Infektionsforschung stärken

Um Erkenntnisse zur Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten zu generieren und Innovationen für die klinische Praxis zu entwickeln, muss die wissenschaftliche Basis in Deutschland in der Infektionsforschung gestärkt werden. Zu diesem Ziel fördert das BMBF den Karriereweg qualifizierter Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in der klinischen und anwendungsorientierten Infektionsforschung. Die Förderung von Nachwuchsgruppen in der Infektionsforschung qualifizierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern die Möglichkeit geben, sich im Wissenschaftssystem zu etablieren und dazu beitragen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern in der Infektionsforschung zu stärken.